【コスパ最強】初心者向けMIZUNOランニングシューズおすすめ5選

これまでNIKE一強だったランニングシューズ業界。しかし、近年は各ブランドから魅力的なアイテムが多数展開されており群雄割拠の時代に突入しました。

その中でもじわじわと人気を集めているのが日本を代表するスポーツブランドMIZUNO。日本人の足の形にピッタリのフィット感と高い機能性で快適なランニングをサポートしてくれます。

この記事では、これからランニングを始める方やマラソンに挑戦される方に向けてMIZUNOのおすすめシューズをご紹介します。MIZUNOのシューズの特徴や選び方について記載していますので参考にしてみてください。

目次

MIZUNOとは?スポーツで社会貢献を目指す日本のブランド

MIZUNOは、1906年に大阪北区で誕生しました。創業者は、水野利八氏と弟の利三氏。兄弟で創業したことから「水野兄弟商会」として事業をスタートさせます。

創業当初から野球ボールやグローブ、シューズなどを開発。アメリカの野球文化に感銘を受けた利八氏の「野球を日本に広めたい」という想いが製品に込められていました。

1913年には、夏の甲子園の前身となる第1回関西学生連合野球大会を主催。MIZUNO社の製品を身にまとった学生たちのハツラツとしたプレーに多くの観客が心を震わせました。

その後もスポーツを通した社会貢献を理念に掲げ、100年以上にわたって多様なアイテムを世に送り出してきたMIZUNO。「ええもんつくんなはれや」の創業者のメッセージは脈々と受け継がれ、日本のみならず世界のスポーツ振興に大きく寄与しました。

何が凄いの?MIZUNOランニングシューズの特徴

MIZUNOランニングシューズの特徴、強みについてご紹介します。

日本人の足に最適なフィット感

MIZUNOランニングシューズの最大の強みはフィット感です。日本人の足形にあった設計となっているため、海外製のブランドにはない快適な履き心地を約束します。

どんなに高性能なシューズでも「ちょっとしたズレ」で機能が台無しになるだけではなく怪我のリスクが高まります。ランニング時のエネルギーを最大限に生かし、パフォーマンスを上げるためにもフィット感を重視しましょう。

クッション性と安定性の相反する機能を融合したMIZUNO WAVE

MIZUNOを代表する機能に「MIZUNO WAVE」があります。MIZUNO WAVEとは、クッション性と安定性を融合させたMIZUNO独自のソールです。

ランニング時の衝撃を緩和させるためにもクッション性は欠かせません。しかし、クッション性に特化したシューズは、柔らかさが仇となり、不安定な履き心地から怪我のリスクが高まります。

一方、安定性を保つためにはソールを硬くする必要があります。しかし、硬いソールはクッション性がなく着地時の衝撃をもろに受けてしまうので故障のリスク大です。

この究極の問題を解決すべく誕生したのが「ミズノウェーブ」です。波形構造でクッション性と安定性を融合させ、柔らかで安定感のある履き心地を実現。安全に快適にランニングを楽しみたいすべてのランナー必見の機能です。

柔らかさと反発性の夢の組み合わせMIZUNO ENERZY

反発性に優れ、高いエネルギーリターンが期待できる「MIZUNO ENERZY」は多くのランナーの走りを変えてきました。

シリアスランナー向けからエントリーモデルまで幅広く搭載されており、強力な反発性でランナーの一歩を力強く前へ押し上げます。反発性のある素材は、各ブランドから展開されていますが、MIZUNO ENERZYは、その柔らかさも特徴的です。

一般的に反発性に優れた素材は硬さを感じやすいですが、MIZUNO ENERZYは柔らかさも兼ね揃えています。柔らかで跳ねるような走りを体現できるMIZUNO ENERZYをぜひ感じてみてください。

安いだけではなく高性能でコスパ抜群

MIZUNOのランニングシューズは低価格の料金設定になっている点もおすすめのポイントです。

もちろん安いだけではなく、高い機能性も約束。創業者の「ええもんつくんなはれや」精神で作られたシューズは高性能で耐久性も優れ、コスパ抜群です。

「どのシューズが自分に合っているか分からない」というのは初心者ランナーの共通の悩みです。理想のシューズに出会うためには実際にいくつかのシューズを履いてみる必要があります。

その過程のコストを抑えるためにもMIZUNOのような低価格帯のブランドで無理なくランニングを楽しみましょう。

初心者向けMIZUNOランニングシューズのサイズ感、選び方

実際にMIZUNOのランニングシューズを選ぶ上でのポイントをご紹介します。シューズ選びを誤るとパフォーマンスや怪我に影響がでるので、ぜひ参考にしてみてください。

MIZUNOランニングシューズは0.5〜1センチ大きめのサイズ感がおすすめ

一般的にランニングシューズは、つま先に若干の余裕をもたせるために、やや大きめのサイズが推奨されています。

難しいのは、各ブランドによってサイズ感が異なる点です。同じ◯◯cmの表記でもブランドによって幅などが変わるので履き心地に差が出てしまいます。

MIZUNOのランニングシューズの場合は、通常のサイズの0.5〜1センチ大きめがおすすめです。筆者は26.5cmが通常のサイズですがMIZUNOは27cmがジャストフィットです。

クッション性や安定性のシューズをセレクト

MIZUNOに限らず、ランニングシューズは同じ形状でも機能性が大きく異なります。ご自身のレベル感にあった機能が搭載されたシューズを選びましょう。

初心者ランナーはクッション性や安定性に優れたシューズがおすすめ。ランニング時の脚への衝撃は体重の3〜5倍と言われています。ランニング用の脚ができていないランナーは怪我のリスクが高いため、衝撃を吸収してくれるクッション性は必須です。

初心者向けMIZUNOランニングシューズおすすめ5選

MIZUNOのランニングシューズのおすすめアイテムをご紹介します。初心者向けのアイテムをピックアップしているので参考にしてみてください。

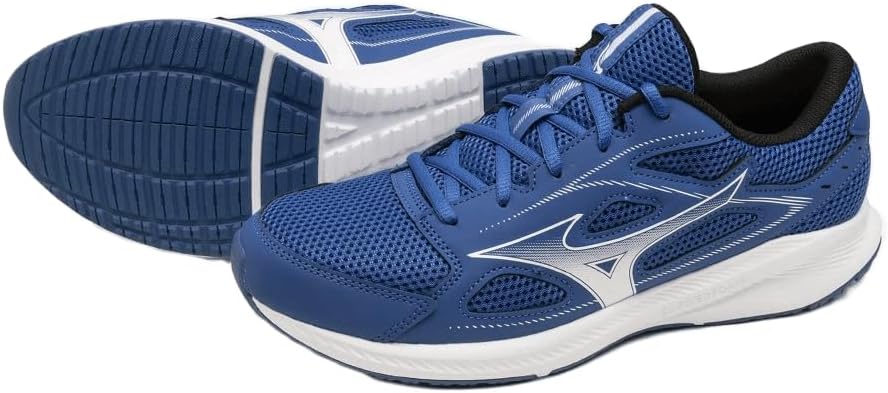

ESPERUNZER(エスペランザー)2

運動習慣がなく、これからランニングを始めたい方にピッタリのアイテムが「エスペランザー2」。初心者ランナーにおすすめの機能が搭載されたMIZUNOを代表するエントリーモデルです。

最大の特徴はクッション性と軽量化。クッション性に優れたSOFTIERFOAM+をソールに搭載することで柔らかな履き心地を実現しました。また、軽量な設計になっているため初心者でも疲労を感じにくく、ランを気軽に楽しめます。

MIZUNOらしく、日本人の足型にフィットする設計も人気の秘密。日本人特有の幅広設計にすることで抜群のフィット感に成功しました。お手頃な価格設定になっていますので、初めてのランニングシューズにおすすめです。

WAVE REVOLT(ウエーブリボルト)3

安定感に優れ、ランナーのエネルギーを確実に推進力に変えてくれる一足が「WAVE REVOLT」です。前モデルに比べて、接地面積が広く、着地時のズレやブレを軽減することに成功しました。

ソールは、MIZUNOWAVEとMIZUNO ENERZYを採用。クッション性、安定性、反発性などどれも妥協することなくランナーの一歩を後押しします。

MIZUNOの公式サイトでは、フルマラソン完走を目指すランナーに最適なレベル感として紹介されています。耐久性も保証されているのでトレーニングに初マラソンに大いに活躍してくれるであろう一足。

フルマラソンへの挑戦を考えているランナーはチェックしてみてください。

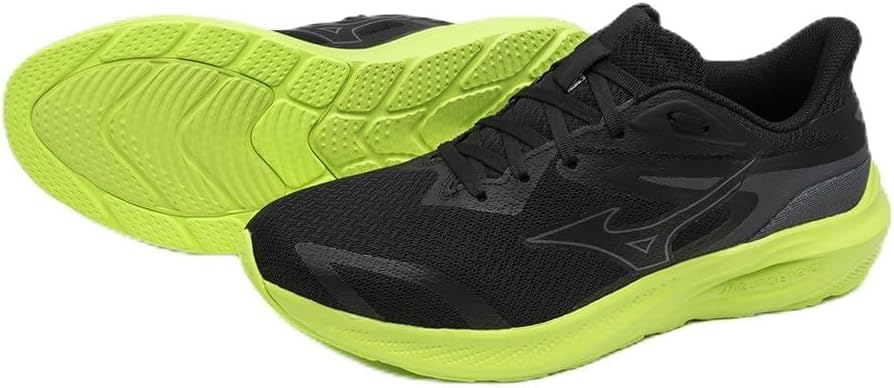

ENERZY RUNNERZ(エナジーランナーズ)

運動習慣のある初心者ランナーにおすすめの一足が「エナジーランナーズ」。クッション性と高反発性が特徴のシューズです。

ソールにMIZUNO ENERZYを採用することで、高反発なエネルギーリターンと柔らかな履き心地を約束。スピード感と快適な履き心地を求めるランナーに最適な一足となるでしょう。

柔らかな履き心地がクセになり、リピ買いするランナーも多く、低価格な点もイチオシのポイントです。軽さや通気性など細かな配慮も施されており、毎日のランがより快適に変わっていくでしょう。

WAVE RIDER(ウェーブライダー)28

初マラソンに挑戦するランナーには「WAVE RIDER」がおすすめです。

初心者向けのアイテムに反発性も加わり、よりスピーディーにより快適に長距離のランをサポートしてくれるアイテムです。

反発性の秘密はMIZUNO新素材である「MIZUNO ENERZY NXT」。前モデルと比較すると反発性を15%。クッション性を20%向上させました。

MIZUNO WAVEも搭載されており、クッション性と安定性にも優れるので長距離のランに不安のあるランナーもご安心ください。

NEO ZEN(ネオ ゼン)

初心者ランナーには、ややハイスペックなアイテムかもしれませんが、高い機能性を求めるなら「ネオ ゼン」もおすすめ。シリアスランナーが、ジョグやトレーニング用のシューズに積極的に取り入れているシューズです。

ミッドソールには、柔らかさと反発性に優れたMIZUNO ENERzY NEXTを搭載。初心者ランナーの脚への負担を軽減し、高いパフォーマンスを維持します。

キャッチコピーは「走った距離は裏切らない」。一歩一歩が力となり、初心者ランナーを強く、速くさせ、一人前のランナーに導いてくれるでしょう。

MIZUNOランニングシューズで最初の一歩を踏み出そう

マラソン、トライアスロンが趣味の筆者。市民大会に参加するとMIZUNOのシューズを着用する選手をだんだんと見かけるようになりました。

他のメーカーに比べて低価格にも関わらず、高い機能性でランナーの走りをサポートしてくれます。MIZUNOのシューズは、日本人の足にフィットする設計となっているため安心して着用できる点も初心者には心強いのではないでしょうか。

筆者は、デザイン性よりも機能性に力を入れているMIZUNOに日本“らしさ”を感じ、愛着を持っています。「ええもんつくんなはれや」の想いが込められたMIZUNOのランニングシューズをぜひチェックしてみてください。