【初心者向け】ゆるトレッキングにおすすめのおしゃれシューズ5選

登山歴10年の筆者が、これからトレッキングを始めたい方に向けておすすめのシューズをご紹介します。本格的な登山ではなく、あくまで“ゆるく”山歩きを楽しみたい方に向けて商品をセレクトしました。

登山やトレッキングは、サーフィンやスノボと比べると地味な印象があるかもしれません。そんなトレッキングだからこそ少しでもおしゃれに楽しめるように、デザイン面も考慮してアイテムを選びました。

トレッキングシューズの種類や選び方のポイントについても解説していますのでぜひ参考にしてみてください。

トレッキングシューズの種類はカットの高さで分類される

トレッキングシューズは、カット(シューズの高さ)の違いで3種類に分類されます。それぞれに強みや弱点がありますのでご紹介します。

トレッキングにおすすめのローカットシューズ

ローカットシューズは、カットの高さが足首までのアイテムを指します。一般的なスニーカーやランニングシューズと同じ形状です。

軽量で足首の自由度が高いためスピーディーな動きが可能。気軽にトレッキングを楽しみたい方にピッタリのアイテムです。また、着脱がスムーズな点や蒸れにくい点も強みの一つ。ファッション性も高く、デザインで選ぶならローカットモデルがおすすめです。

一方、足首のサポートが弱いという欠点も。岩場や悪路では怪我のリスクが高まるため、使用シーンが限られてしまうことがあります。

トレッキングや登山に最適のミドルカットシューズ

カットがくるぶし付近まであるタイプをミドルカットシューズと呼びます。ミドルカットシューズは、バランスのとれた汎用性の高いアイテムです。

ローカットに比べて、足首のサポート機能が充実。歩きやすさはローカットに比べて劣りますが、足場の悪い山道にも対応できます。

トレッキングだけではなく、今後登山を楽しみたい方はミドルカットをチョイスしてみてはいかがでしょうか。ただし、雪山など本格的な登山では、ハイカットシューズがおすすめです。

トレッキングにはオーバースペックなハイカットシューズ

最もカットの高さがあるハイカットシューズは、本格的な登山や雪山向けのシューズです。

抜群の安定感とホールド感からがっつり登山を楽しみたい方におすすめのアイテム。保温や耐水性に優れており悪天候にも対応します。

トレッキングでの使用ではオーバースペックになりおすすめできません。他のタイプに比べて重量があるため、トレッキングの気軽さや快適さとは相性が悪いです。

トレッキング用のシューズをお探しの方は「ローカット」もしくは「ミドルカット」を選びましょう。

トレッキングシューズ選び方のポイント

登山歴10年の筆者がトレッキングに最適なシューズの選び方について、経験者の視点でお伝えします。

好みのデザインでテンションUP

「このシューズで山に行きたい」と思えるデザインのアイテムを選びましょう。筆者は、いくつもの登山靴を持っていますが、結局は気分の上がるデザインのシューズで山に出かけます。

渋めのデザインから流行を取り入れたファッショナブルなアイテムまで幅広く商品が展開されています。商品選びで迷われた際は“ワクワクする”デザインのアイテムを選んでみてください。

ただし、アウトドアブランドやスポーツブランドのアイテムを選ぶことが大前提。それらのシューズは、機能性に優れ、安全で安心なトレッキングをサポートしてくれます。

防水性のアイテムで悪天候にも対応しよう

山は天気が変わりやすいため、防水性や撥水性のあるシューズを選びましょう。

せっかくのトレッキングも雨で靴の中がビショビショでは気分が下がってしまいます。また、足が濡れると体温も下がり体調を崩しやすいため注意が必要です。

GORE-TEXなど防水性や通気性に優れた素材が搭載されているアイテムを選ぶことがポイントです。

1〜1.5cm大きめのサイズ感がベスト

トレッキングシューズは、通常サイズの1〜1.5cm大きめのアイテムを選びましょう。

足先に遊びを持たせることで、トレッキング中の指先の曲げ伸ばしが可能になり血流の改善が期待できます。また、長時間の歩行でみられるむくみにも対応できます。

アイテムを選ぶ上でサイズ感は非常に大切ですのでぜひ参考にしてみてください。

デザイン性と機能性を両立したおすすめトレッキングシューズ5選

デザイン面と機能面を考慮し、これからトレッキングを楽しみたい方に向けておすすめのアイテムをご紹介します。同じモデルでもさまざまなカラーリングを展開していますので好みのデザインを探してみてください。

New Balance: 610T GTX

筆者が実際に愛用し、お気に入りのアイテムである「610T GTX」をご紹介します。

タウンユースで大人気のNew Balanceを山でも履きたいと探しだした筆者の運命の一足。トレッキングでNew Balanceは珍しく、10年以上山歩きをしていますが、一度も他人と被ったことがありません。

元々は、トレイルランニング用に開発されたシューズのため歩きやすさは抜群。悪天候にも対応できるGORE-TEXが搭載されているため雨天時も安心です。

登山では、安定性に欠けるかもしれませんが、トレッキングにはピッタリのアイテムです。唯一無二のシューズであなただけの一歩を刻んでみてください。

On:Cloudtrax Waterproof

高い機能性によって多くのアスリートから絶大な支持を得ているOn。そんなOnのトレッキングやアウトドアシーンにピッタリのアイテムが「Cloudtrax Waterproof」です。

まず目を惹くのが“イカした”デザイン。無駄なものを排除して洗練されたデザインは、山から街にそのまま飛び出したくなります。

当アイテムのコンセプトは「履き心地もスタイルも妥協したくない、冒険好きの若者たちのために作られたシューズ」。デザインだけではなく機能性にもこだわっており防水機能などトレッキングに必要なスペックを備えています。

人気スポーツブランドのアウトドアシューズをぜひお試しください。

MERRELL:Chameleon8 Storm Gore-Tex

アウトドアブランドの定番MERRELLから「Chameleon8 Storm Gore-Tex」をご紹介します。当アイテムは、2006年に誕生したカメレオンストームのアップデートモデルです。

カメレオンストームシリーズは、防水性と歩きやすさ、独特なデザインで山や人を魅了し続けています。ラフな足場でもしっかりと地面を掴むグリップ力や防水性に優れたGORE-TEX機能などあらゆる環境に対応できる一足です。

山だけではなく、タウンユースやアウトドアでもシーンを選ばず活躍する汎用性の高さも魅力。山から街まで一足でどこまでも行けるシューズをお探しの方は、ぜひチェックしてみてください。

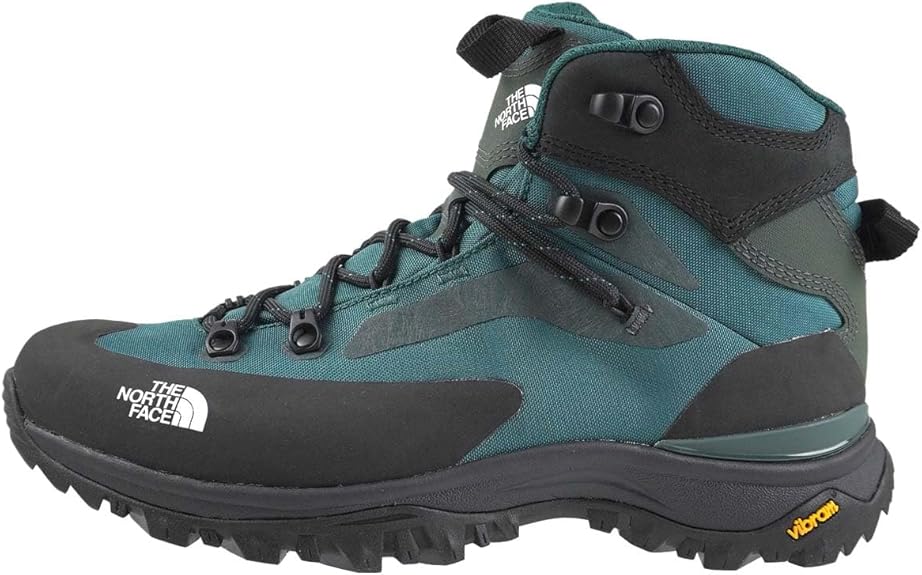

THE NORTH FACE:Creston Hike Mid WP

アウトドアの枠を飛び越え、タウンユースとしても高い支持を得ているノースフェイス。ノースフェイスのトレッキング向けのアイテムがCreston Hikeになります。

アッパーには軽量かつ耐久性に優れたリサイクル素材を採用し、快適な履き心地を実現。グリップ力に優れたアウトソールが格別の安定感をサポートします。

初めての登山やトレッキングにおすすめの1足と評価されており、初心者でも安心な機能が多数搭載されています。おしゃれに安全にトレッキングを楽しみたい方におすすめのアイテムです。

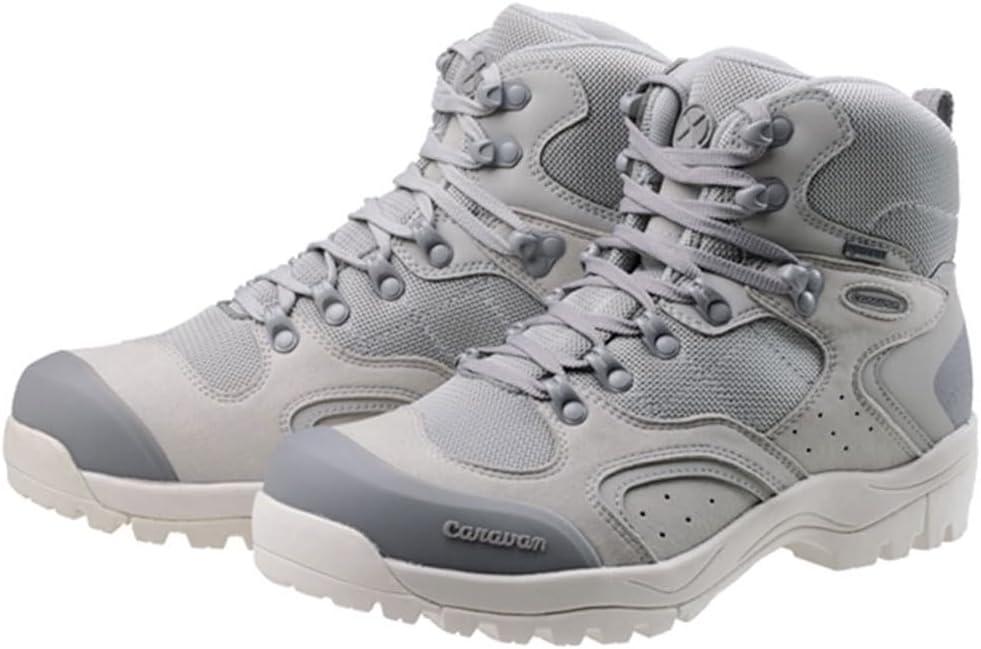

caravan:C1_02S

日本発のブランドcaravan(キャラバン)の定番アイテム「C1_02S」をご紹介します。

caravanは、日本の登山愛好家に絶大な支持を得ているシューズブランドです。1954年に創業されて以来、多くの日本人の山歩きをサポートしてきました。

caravanシューズの特徴は、日本人の足にあったフィット感。長時間の歩行でも足ブレを極限まで軽減してくれるので安全・快適に山歩きを楽しめます。

C1_02Sは、機能性と歩きやすさを追求しており、トレッキングから登山まで幅広く楽しめるアイテムです。筆者も近所のトレッキングコースから富士山までC1_02Sで山歩きを楽しみました。

経験豊富な登山愛好家から初心者まで幅広い層に愛用されているシューズで自然を楽しんでみてください。

トレッキングシューズで自然に飛び込もう

登山歴10年の筆者がトレッキングにおすすめのシューズについてご紹介しました。

トレッキングは、自然とふれあうことで非日常を感じ、心身ともにリフレッシュ効果が期待できます。また、身体を長時間動かすことで筋持久力や心肺機能が鍛えられるため若々しくありたい男性におすすめです。

トレッキングをする際には、安全面を考慮し、機能性や耐久性に優れたシューズを着用しましょう。機能面だけではなくお気に入りのデザインのアイテムを選ぶことでより一層トレッキングを楽しめます。

慌ただしい日常を送るあなた、トレッキングシューズを履いて山に一歩踏み出してみませんか?新しい世界が待っているかもしれません。

別の記事では、これから登山を始める方に向けておすすめのアイテムをご紹介しています。登山用のシューズもチェックしてみたいという方はぜひご覧ください。